朝日連峰周辺ルート紹介

朝日連峰周辺のルートの紹介です。

大朝日岳では古寺鉱泉や朝日鉱泉からのピストンの登山者が多いですが、広い朝日連峰ですので、ほかの登山道の組み合わせでいろいろな楽しみ方があります。ここではいくつか例を挙げてご紹介します。

注意事項

山歩きの時間はそれぞれの体力、ペースで異なります。余裕をもって計画してください。

水場は季節により出ていないこともあります、充分に確保して登られてください。

朝日連峰は山の奥行きが深く、営業小屋や売店はありません。ツエルト、コンパスと地形図、非常食、防寒着は必ず持ちましょう。

季節ごとの気をつけること

残雪期・・・遅くまで雪の残る山域です。残雪の上を歩くのが怖いと感じたら無理せず引き返してください。特に沢沿いの残雪は柔らかそうに見えても表面が凍って滑りやすくなります。

夏・・・山形は冬は雪深いところですが、夏にはやけに気温が上がります。熱中症に気をつけてください。7月~9月には気温が上がると午後から積乱雲が発達しやすいためなるべく午前中に行動する計画にしてください。

秋・・・10月になるといつ雪が降ってもおかしくない季節になります。みぞれは体が濡れ体温が奪われやすいためレインウェアは早めに着て、防寒もこころがけてください。宿泊の場合は、翌朝は山が雪で真っ白ということもあります。天候の情報をしっかり確認して登られてください。

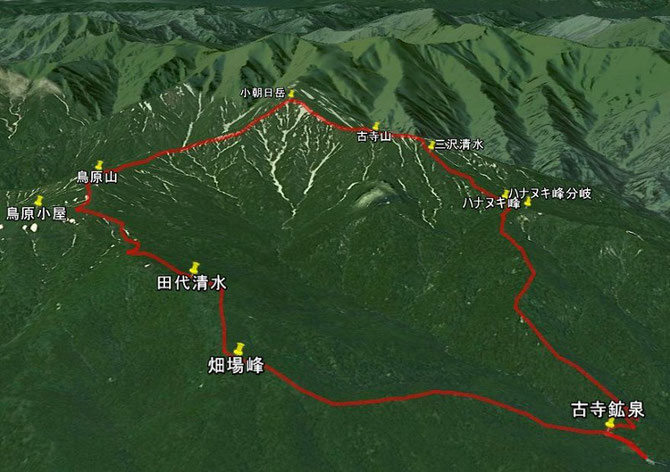

古寺鉱泉から小朝日、鳥原山周回

鳥原小屋泊まりでのんびりと、早朝出発で日帰りも

古寺鉱泉~小朝日岳へ登り約4時間(下り約3時間)

小朝日岳~鳥原山~古寺鉱泉へ下り約3時間30分(登り約4時間30分)

約12km 累積標高差上り下りそれぞれ約1100m

古寺鉱泉から小朝日岳はこちらを参照してください。

小朝日岳から鳥原山へは、小朝日岳山頂から分岐しています。標示が無く、初めての場合はわかりにくいですので方向をしっかり確認してください。小朝日岳直下は急斜面になっており、ロープをたらしてある危険箇所が数箇所あります。

小朝日岳、鳥原山(見晴らし台から)ともに大朝日岳の見晴らしよく、鳥原山には湿原もあります。鳥原小屋はルートから少し離れますが、静かで森の雰囲気ある新しく綺麗な避難小屋です。鳥原山側の水場は、小屋付近の表流水(水に色がついていることがあり気になる場合は避けてください)と田代清水(かなり細い、あてにしないでください)があります。

ブナの樹林帯を存分に歩ける森林の観察に適したコースです。

朝日鉱泉~中ツル尾根~御影森山周回

大朝日小屋泊がおすすめ、健脚者なら日帰りできないこともありません。

朝日鉱泉~大朝日岳への登り約6時間(下り約4時間30分)

大朝日岳~御影森経由~朝日鉱泉へ下り約6時間(登り約8時間)

約20km 累積標高差上り下りそれぞれ約1900m

中ツル尾根登り始めになる二股出合のところまで朝日川に沿って4kmほどのちいさく登って下って、いくつも吊橋と沢を渡っていきます。足場が細めのところもあり意外に足を使わされます。沢をわたるところなどは、若干道の不明瞭に感じるところもありますが、全体に手入れがよく、かつ自然度の高い道です。

長命水は、出ていないこともあります。大朝日岳の水場は中岳方向に下った金玉水のところまでありませんので、しっかり水を持参してください。脱水症状による救助要請の事案なども起きています。

中ツル尾根は、6合目くらいまではブナの森の中、7合目からだんだん樹高が低くなり、見晴らしのよい尾根になります。8合目以上はハイマツの尾根。9合目あたり、だまし尾根付近は一部岩稜の箇所があり強風の際はすこし恐いかもしれません。

大朝日岳から平岩山へ下る箇所は、大朝日岳の直下がざれた感じがあります。

大朝日岳と平岩山の鞍部は風衝地になっており、ガスの濃い日などは分岐など確認しにくい場合もあるかもしれません。こちらの大沢峰と上倉山北方水場も心細いので注意してください。

御影森山までは、登って下って、なかなか標高が下がらずに楽しい尾根歩きになります。

上倉山から一気に朝日川に下って朝日鉱泉へ戻るつり橋へ。

大江山岳会

大江山岳会